「かくれ脱水」という症状を、聞いたことがありませんか。

脱水症は進行するまで明らかな症状がみられません。なりかけていても本人や周囲が気づかず、有効な対策がとれていないのが「かくれ脱水症」です。

これからの季節、昼夜の寒暖差があったり、日によって気温が変化したりと、体温調整が難しい時期。気温や湿度が高く、汗をかくことで脱水を起こしやすいのです。

それが熱中症にもつながります。熱中症は夏だけに限ったものではありません。

熱中症予防のためのポイントとして、日頃から天気予報だけでなく気温も確認すること。

湿度にも注意して、高湿度の場所では体感温度が上昇しやすいため、涼しい場所へ移動したり、冷たいタオルで冷やしたりとこまめな対応が有効です。

服装は、昼と夜の寒暖差に備えて、通気性が良く、着脱のしやすいものを選びましょう。

帽子や日傘の使用もお薦めです。

そして、適度な運動、入浴などの習慣を心掛けることで、暑さにも負けない健康な身体づくりにつながります。

なにより大切なのは、適切な水分摂取です。

コップ1杯の水を定期的に補給することで、脱水症状が防げるでしょう。

水分補給は「六甲の天然水 マロッ」で、おいしい1杯をどうぞ。

季節の細やかな移り変わりが楽しめる山菜。

山や畑で自然に育った食用植物のことで、平安時代から食べられてきました。

現在ではタラの芽、ワラビ、コゴミなど、約300種類が食べられ、それぞれに違った味わいがある山の恵みです。

このところの温暖化の影響で、春の訪れが早くなり、それに合わせて山菜の採取時期も早くなっている傾向があります。

兵庫県では、3月から5月ごろが食べごろ。

芽吹く順番があって、フキノトウ→コゴミ→タラの芽→ウド→ワラビなど、覚えておくと便利でしょう。

山菜はほんのりと苦味がありながらも、栄養価が高く、美味しさも格別で、健康にも良いとされています。

食べ方は、まず、そのまま食べる。

手を加えるなら、おひたし、和えもの、煮もの、天ぷらなど、さまざまな形で楽しむことができます。

とくに混ぜごはんは、炊きあがったごはんに山菜の食感と香りがなじんで、一皿で春の訪れを感じることができるでしょう。

旬の迎える山菜は、六甲の天然水「マロッ」でよりおいしく、お召し上がりください。

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素はマロッをご愛飲いただき誠にありがとうございます。

六甲の天然水マロッではこれまで、原材料費、物流費、人件費等の上昇が続く中でもコスト削減に取り組み、六甲の天然水マロッ設立時より商品・サービスの価格維持に努めてまいりました。

しかしながら自助努力だけでは従来の価格を維持することができない状況となったため、下記の通り、2025年5月1日より価格を改定させていただきます。

お客様には大変ご迷惑をおかけすることになりますが、今後もより一層の品質・サービスレベルの向上に取り組み、さらなるご満足をいただけるよう誠心誠意つとめてまいりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

記

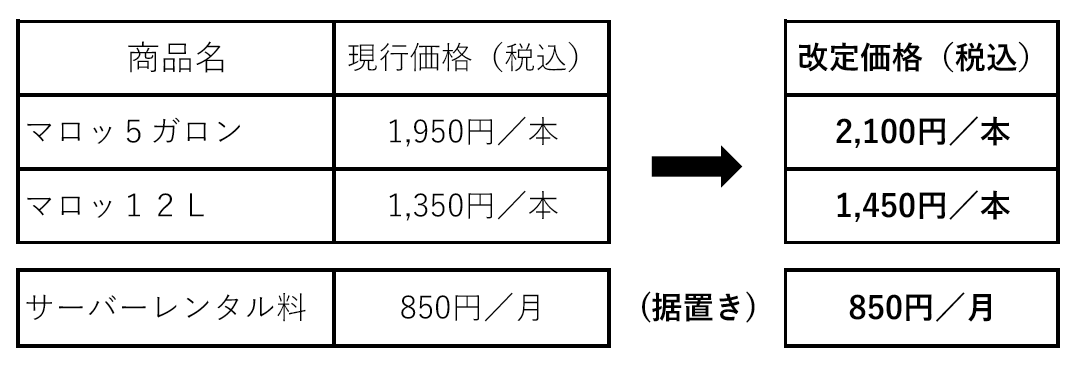

改定内容

価格改定実施日

●マロッウォーターボトル(5ガロン、12L)

2025年5月1日以降お届け分より

※料金改定後の商品納品を希望されない場合には、4月18日までにご連絡をお願いいたします。

神戸六甲山の博物館、ROKKO森の音ミュージアムでは「森の音ボタニカルフェア」を開催。

3月15日(土)~5月21日(水)の期間中、植物をテーマにしたコンサートをはじめ、フラワーシーズンを迎えた「SIKIガーデン~音の散策路~」での各種イベントなど、見どころは盛りだくさんです。

アンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器や自動人形の演奏・実演が楽しめる「演奏家のいないボタニカルコンサート」では、植物にちなんだ曲や季節にぴったりの曲を中心に演奏します。

11:35と15;35からの特集タイムは「懐かしのメロディー」がテーマ。

井上陽水「少年時代」や「ビートルズメドレー」など、昭和、平成の少し懐かしい楽曲を毎回2~3曲演奏します。

毎週日曜に開催する恒例の屋外コンサート「SIKIガーデンコンサート2025」では、演奏家による生演奏に加え、 オルゴールや手回しオルガン、蓄音器などの森の音のコレクションによるコンサートや、カホンの演奏体験なども繰り広げています。

六甲山の四季折々の自然の表情を楽しめるナチュラルガーデン「SIKIガーデン~音の散策路~」にはスプリングシーズンが到来。

「ヒツジザクの池」周辺と「森の音ホール」エントランスではスイセン、4月になるとツリーハウス前のオオシマザクラが見ごろを迎えます。

屋外にいるかのような気分を味わえる360度透明の「SIKIドーム」では、「森のボタニカルパレットプラン」を開催。芸術家の休日をイメージした空間でカラフルなオリジナルカナッペ作りが体験できます。

併設の「森のCafé」ではテラス席で特製ランチも楽しめます。どちらも予約制。

六甲山の豊かな自然の中で春の訪れを体感してみてください。

詳しくはROKKO森の音ミュージアム https://www.rokkosan.com/top/season_event/art/21127/

災害は突然やって来て、想像以上の被害をもたらします。

であるとしても、日頃から「災害に遭ったらどう行動するか?」を想像して、対策や準備などをしておくことが非常に大切です。

災害の時にできることは限られています。

いざという時にスムーズに行動できるよう、普段からできるだけの備えをしておきたいものです。

1)普段からいる場所に、どんな危険が潜んでいるか?

自宅や職場にはどんな災害の危険があるのか、確認してみてください。

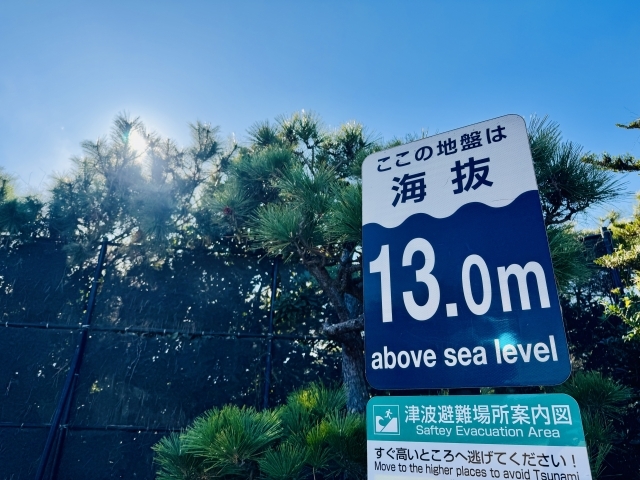

崖の近くなら土砂崩れ、地下室は浸水、海の近くでは津波や高潮の危険があります。

また、建物の耐震性、室内の家具の転倒や落下物などの危険性もみておきましょう。

学校や職場など、長時間を過ごす場所での備えを確認しておくことも忘れずに。

2)ハザードマップの確認

地域で予測される自然災害の危険度の高さを示した地図「ハザードマップ」が各自治体から公開されています。

避難場所や経路は、災害によって異なります。生活圏のどこにどのような危険があるのか把握しておきたいものです。

3)家族で話し合っておく

同居している家族と、いざという時の避難場所や連絡手段、避難後の集合場所などについて、しっかりと決めておきましょう。

小さな地震があったときや雨が降ったときなど、訓練のタイミングだと思って、家族全員で避難時の手順などを確認してみてはいかがでしょうか。

ハザードマップを参考にすると、大雨や地震など各災害によって、避難経路が異なることも多いかと思います。

たとえば、大雨なら川を渡るような経路は危険な可能性があります。

どんな災害でどのような行動をとるべきかを、事前に把握しておくことが防災につながるでしょう。